Как бизнесу и научному сообществу найти общий язык?

Казахстану нужны инновации – но кто будет в них вкладываться? До сих пор главным инвестором науки остаётся государство . Однако в условиях «затягивания поясов» без частных вложений прорыва не произойдёт. Exclusive.kz изучил, почему предприниматели не спешат инвестировать в исследования и какие решения помогут это изменить.

Буквально 10-15 лет назад казахстанские магазины были завалены импортными яблоками, несмотря на то, что Алматинская область – историческая родина этого фрукта. Сады, заложенные в советское время, к началу 2000-х пришли в упадок: урожайность падала, старые сорта, включая знаменитый апорт, страдали от болезней и низкой лежкости, а агротехнологии оставались на уровне середины XX века. Казахстанские потребители были вынуждены покупать привозные яблоки из Китая, Польши и Ирана. Но ситуация начала меняться, когда в 2015-2016 годах предприниматели обратились к научным исследователям для поиска современных решений.

Учёные помогли отобрать и адаптировать наиболее устойчивые к болезням и перепадам температуры иностранные сорта к местному климату. Ставка в результате была сделана на разновидности Golden Delicious, Red Delicious, Gala и Fuji, обладающие высокой урожайностью и способностью к длительному хранению. Чтобы они прижились, вместо традиционных разреженных посадок стали использовать карликовые и полукарликовые подвои, которые начали плодоносить уже на второй-третий год после посадки. Помимо этого, важным элементом нового подхода стало применение передовых агротехнологий: вместо традиционного полива предприниматели стали использовать израильскую систему капельного орошения, которая позволила контролировать подачу воды и минеральных веществ, обеспечивая растения точным питанием. Также учёные помогли бизнесу внедрить систему регулируемой газовой среды в овощехранилищах, что позволило продлить срок хранения собранных яблок без потери качества до 12 месяцев.

В итоге научные решения дали ощутимый эффект. В Алматинской и Туркестанской областях урожайность новых садов достигла 50-60 тонн с гектара, в то время как в традиционных посадках этот показатель составлял не более 10-15 тонн. В Тюлькубасском районе, где ранее площадь садов сократилась в несколько раз, за счёт интенсивного подхода удалось восстановить более 3000 гектаров плодоносящих яблонь. Если в 2010 году Казахстан собирал около 100 тысяч тонн яблок, то сегодня этот показатель превысил 300 тысяч тонн в год. Фрукты местного урожая теперь можно найти не только в Алматы и на базарах, но ещё и в супермаркетах Астаны, Караганды и других городов Казахстана. Правительство надеется, что в ближайшие годы страна сможет полностью обеспечивать внутренний спрос местным продуктом, хоть и пока не отказывается совсем от импорта. Восстановление садов, казавшееся невозможным 20 лет назад, стало реальностью благодаря грамотному взаимодействию бизнеса и науки.

Чтобы таких позитивных примеров становилось больше в разных сферах нашей жизни, в науку необходимо вкладывать как можно больше средств. Но сейчас, по данным профильного министерства, в государственном бюджете на 2025 год предусмотрено выделение науке всего лишь 252,5 млрд тенге, – то есть 0,18% от ВВП страны. У правительства есть план наращивать бюджетные отчисления и довести этот показатель к 2029 году до 1%. Тем не менее, даже этого всё ещё недостаточно: в странах ОЭСР показатель финансирования науки в среднем превышает 3% от ВВП, а в технологически развитых экономиках, таких как Южная Корея или Израиль, вовсе достигает 4-5%.

Очевидно, что в таких условиях наука в Казахстане не сможет конкурировать на международном уровне. Министерство науки эту проблему осознают и пытаются дополнительно к бюджетным отчислениям привлечь в научную сферу частный капитал.

Один из действующих в Казахстане инструментов стимулирования частных вложений в науку – законодательное требование к недропользователям направлять 1% своих доходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР). Эту меру ввели ещё в 2012 году, и она должна была обеспечить стабильный поток частного финансирования в научную сферу. Но на практике её эффективность вызывает множество вопросов.

Exclusive.kz подробно рассказывал о проблеме работы этого инструмента в материале «Куда исчезли деньги недропользователей на науку?» в 2023 году. Разбор актуален до сих пор: многие компании выполняют требование формально, не рассматривая его как инвестицию в долгосрочное развитие, и по итогу значительная часть выделенных средств всё равно расходуется на текущие проекты, не связанные с перспективными инновациями.

– В автономный кластерный фонд «Парк инновационных технологий» с 2015 по 2024 год поступил 41 млрд тенге от недропользователей в качестве обязательств по финансированию научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). При этом экспертная комиссия АКФ «ПИТ» не несёт ответственности за обеспечение НИОКР, что ставит под сомнение транспарентность и однородность принимаемых решений в данном направлении. В результате 179 проектов на 14,8 млрд тенге в основном были направлены на решение текущих задач бизнеса и не содействовали развитию науки и созданию новых технологий, – отмечала Высшая аудиторская палата в феврале этого года, сообщая об итогах госаудита эффективности политики цифрового развития.

Но существует и другой возможный вариант стимулирования частных вложений в науку – развитие института меценатства и объединение бизнеса и научного сообщества для работы над совместными проектами. Во многих странах мира финансирование науки давно не ограничивается государственным бюджетом. Бизнес и частные фонды активно вкладываются в исследования, понимая их стратегическую значимость.

Что делается для этого в Казахстане? В министерстве науки и высшего образования, отвечая на запрос Exclusive.kz, рассказали, что для стимулирования вложений со стороны бизнеса были приняты налоговые преференции и запущен механизм софинансирования грантов, который обязывает частных инвесторов вносить в совместные проекты в рамках конкурсов вклад от 20 до 35%. Помимо этого, в новом Налоговом кодексе для компаний, инвестирующих в научные разработки, планируется внедрить супервычеты по НДС до 300%, по образцу опыта Китая и Сингапура.

– Налоговые льготы в размере 300% на затраты на научные исследования и разработки могут стать важным инструментом для стимулирования инноваций и технологического прогресса в Казахстане, ускоряя экономическую диверсификацию, развитие новых отраслей и улучшение качества жизни, – считает председатель комитета науки Галимжан Жанкуатов.

В ответе изданию он также отметил, что Миннауки проводит работу по привлечению бизнеса через научно-технологические сессии и меморандумы о сотрудничестве с крупными компаниями, такими как «Казахмыс», «Казатомпром» и «Самрук-Қазына».

– С 2024 года активно проводятся научно-технологические сессии (хакатоны) с участием крупных компаний, отечественных учёных и отраслевых экспертов. Данные мероприятия направлены на выработку новых механизмов формирования приоритетных направлений научно-технической деятельности, решение запросов реального сектора экономики, улучшение кооперации науки и бизнеса, продвижение коммерциализации научных разработок для производства инновационной продукции, ориентированной на экспорт. На сегодня в разных городах Казахстана проведено 9 хакатонов. Они стали эффективным инструментом интеграции науки и промышленности. В 2025 году программа расширяется, привлекая международных партнёров, повышая уровень финансирования НИОКР, усиливая кооперацию с промышленностью и способствуя коммерциализации научных разработок для создания инновационных решений, востребованных на глобальном рынке, – говорится в ответе на запрос.

Однако открытым остаётся главный вопрос: почему, несмотря на все эти мероприятия и принятые меры, бизнес по-прежнему не торопится инвестировать в исследования?

Для ответа рассмотрим разницу между привлечением частного капитала в науку в Казахстане и за рубежом.

Как показывает международный опыт, привлечение частного капитала возможно при наличии прозрачных стимулов и механизмов взаимодействия между бизнесом и исследовательскими структурами.

Например, в Китае, Корее и Сингапуре помимо ранее упомянутых супервычетов по НДС, которые Казахстан уже взял на заметку, делают ставку на государственно-частное партнёрство и развитие технопарков при университетах, в которых бизнес непосредственно сотрудничает с исследовательскими группами. Также при помощи субсидий в восточных странах реализуются программы по привлечению исследователей напрямую в бизнес-сектор. Казахстан начал присматриваться и к этому опыту, но пока не хватает прозрачности и проактивной демонстрации информации о льготах. Предприниматели, даже если хотят вкладываться в науку, зачастую попросту не знают о том, что такие возможности существуют.

В странах Европы и Великобритании также существует большой ориентир на налоговые стимулы. По последним данным, 21 из 27 стран ЕС и 21 из 38 стран ОЭСР предоставляют налоговые льготы на основе дохода за счёт НИОКР. В отчёте Европейского Союза о результатах деятельности в области науки за 2024 год отмечается, что «создание благоприятной среды для инноваций в компаниях является краеугольным камнем стратегии ЕС по повышению производительности, конкурентоспособности и устойчивости».

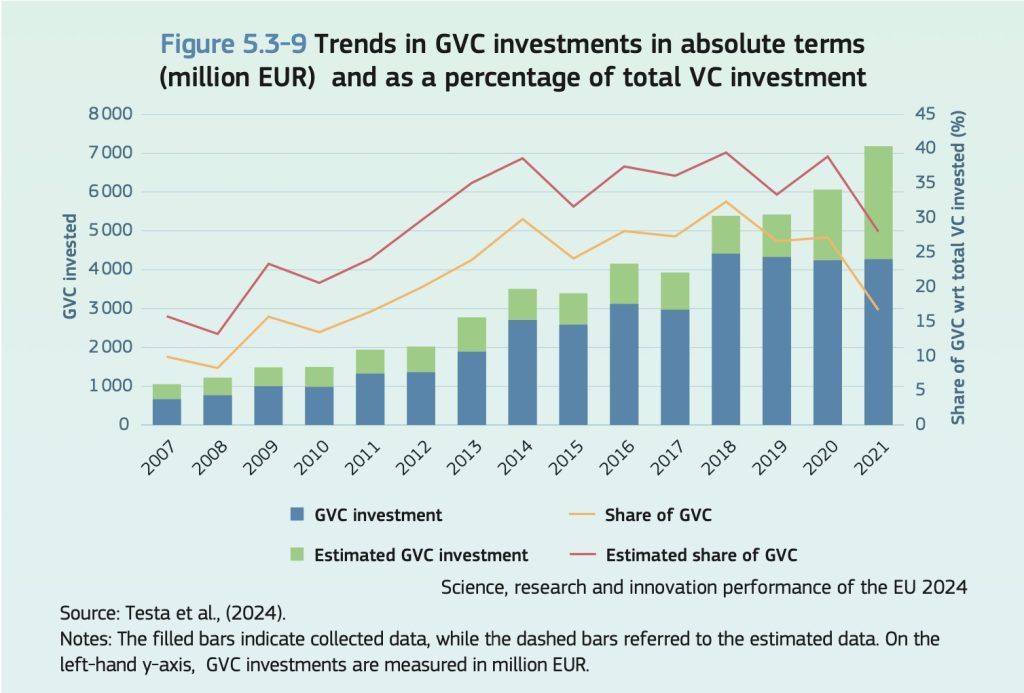

Помимо этого, финансирование науки через обращение к бизнесу в Европейском союзе осуществляется при помощи венчурных фондов (GVC).

По информации из отчёта ЕС, благодаря этой модели с 2007 по 2021 годы в науку привлекли 36,6 млрд евро. В последние годы ежегодные инвестиции составляют в среднем по 2,4 млрд. Всего в Европе на данный момент насчитывается около 400 государственных и региональных венчурных учреждений. Большинство из них предназначены для привлечения средств на конкретные научные проекты или экономические отрасли и, как правило, существуют на протяжении восьми лет, хотя существуют и отдельные фонды с более длительным сроком существования, вплоть до 21 года.

Первоначально в Европейских венчурных фондах преобладали прямые инвестиции. С 2013 года для большей эффективности схема привлечения капитала была несколько изменена: стала расти доля косвенных схем, когда сначала в фонд вкладывает деньги государство, а затем эти средства реинвестируются в компании, участвующие в фонде, через предоставление субсидий. Это помогает привлекать финансы оперативней, поскольку бизнес лучше понимают свою выгоду вложения собственных средств и начинает меньше бояться возможных рисков.

График: Общий тренд на рост венчурных инвестиций в ЕС (в млн евро).

Источник: Science, research and innovation performance of the EU, 2024.

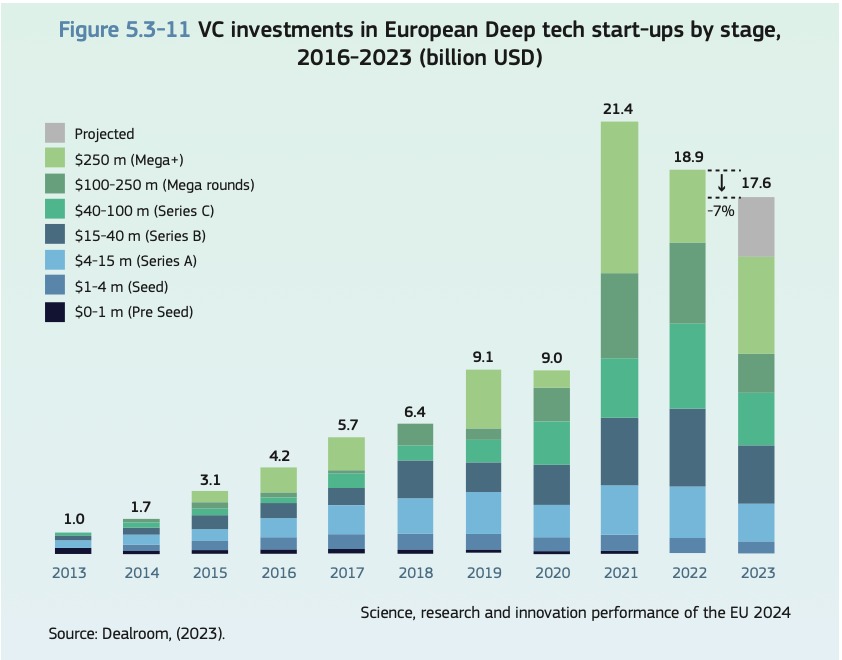

График: Рост венчурных инвестиций в DeepTech-стартапы (в млн долларов).

Источник: Science, research and innovation performance of the EU, 2024.

Совершенно иная схема частного финансирования научной деятельности сложилась в США. Здесь основной является система конкурсов проектных заявок. Бизнес или государственные агентства сами формулируют запросы на исследования, а университеты и научные коллективы соревнуются за получение финансирования. Крупные частные фонды поддерживают перспективные идеи, помогающие найти решения возникающих проблем.

– В системе, где я раньше работала, финансирование науки устроено иначе, чем в Казахстане. Там бизнес-структуры или федеральные организации сначала объявляют конкурс на написание предложений, которые называются «project proposal», по определённым темам, и все желающие участвовать подают заявки. Сейчас есть тенденция к кооперации: группы из нескольких университетов вместе пишут один «proposal». Если он проходит отбор, проект получает финансирование. Есть крупные организации, такие как National Science Foundation, которые поддерживают перспективные идеи. Иногда финансирование идёт поэтапно. Благодаря этому ситуации, когда научным исследователям приходилось самостоятельно деньги, по крайней мере в моём опыте не было, – рассказала журналисту Exclusive.kz старший преподаватель кафедры «Строительство» ЕНУ, исследователь научно-производственного центра ENU-Lab Райхан Токпатаева, длительное время работавшая заведующей лабораторией в Университете Пурдью в штате Индиана.

Фото из личного архива Райхан Токпатаевой.

Такой механизм не только повышает качество научных проектов, но и позволяет бизнесу инвестировать именно в те исследования, которые соответствуют его потребностям. Примечательно, что правительство США способствует тому, чтобы эту схему применял не только крупный бизнес, но и малый. Например, государственная программа финансирования Small Business Innovation Research предназначена именно для оказания помощи малым предприятиям в разработке инноваций.

Анализируя международный опыт и перекладывая его на казахстанскую реальность, становится ясно, что для привлечения частного капитала в научные исследования в Казахстане по-прежнему остаётся множество препятствий.

Во-первых, существует проблема непрозрачности. В Казахстане не публикуются детальные данные о существующих налоговых льготах и о том, сколько компаний ими пользуются. Из-за того, что государство не предоставляет внятных гарантий, что средства пойдут именно на науку, а не в чьи-то карманы, долгосрочные инвестиции в исследования кажутся для многих компаний рискованными. В то же время большая часть информации, которая могла бы помочь бизнесу, желающему инвестировать в науку, закопана в недрах бюрократических документов.

Во-вторых, малый и средний бизнес практически никак не вовлечён в процесс инвестирования в науку. Законодательные инициативы заточены преимущественно на взаимодействие министерства науки с крупными предприятий, связанными с добычей полезных ископаемых. МСБ же даже при возникновении желания найти решения своих проблем при помощи научных решений попросту не знает, как и к кому для этого необходимо обращаться.

В-третьих, отсутствует система постановки запросов. Как указывалось ранее, в развитых странах бизнес формулирует задачи для научных исследований. В Казахстане же учёные вынуждены самостоятельно искать финансирование, поскольку существующие программы поддержки не обеспечивают устойчивого потока инвестиций в исследования и система, при которой бизнес формирует запрос на исследования, а наука предлагает решения, не создана. Причём, отсутствие налаженной коммуникации приводит ещё и к обратной проблеме: предприниматели не знают, какие исследования существуют и могут быть для них полезны, а учёные не понимают потребностей рынка.

Все эти препятствия приводят к тому, что казахстанские учёные ищут деньги сами и полагаются на государство, а компаниям проще купить зарубежные готовые технологии, даже если они не являются идеальными для модели работы бизнеса, нежели вкладываться в долгосрочные исследования, которые принесут лучшие результаты. Существование этой проблемы признают и сами казахстанские учёные.

– Наука – это не что-то абстрактное, а способ решать конкретные технические проблемы. В каждой сфере есть свои задачи: в строительстве, в сельском хозяйстве, в экологии. Те же паводки и лесные пожары, которые происходят каждый год. Обращать на них внимание и заниматься их решением должны не только научные исследователи, но и предприниматели, бизнес-структуры. Я считаю, что сейчас обеим сторонам не хватает структур, которые бы искали эти проблемы и правильно их формулировали. Чтобы одни создавали спрос, а другие предлагали решения. Поэтому было бы замечательно, если бы R&D-отделы бизнес-структур работали по направлению к привлечению научных исследователей. Когда будет спрос, научным исследователям не придётся из кожи вон лезть, чтобы заинтересовать компании. Тогда был бы баланс, – отмечает Райхан Токпатаева, подчёркивая также, что в сложившихся условиях магистранты и докторанты зачастую слабо вовлечены в коммерциализацию исследований и излишне множатся.

Хотя, справедливости ради, отдельные примеры выстраивания сотрудничества бизнеса и науки, в Казахстане всё же есть. Проект по адаптации иностранных сортов яблок к условиям Алматинской области – яркое тому доказательство. Если такого взаимодействия станет больше, Казахстан сможет стать более конкурентоспособным. Чтобы это происходило, правительству следует переходить от общих мер к практическим шагам, доказавшим свою эффективность за рубежом.

Итак, подытожим, какие решения всё-таки помогут изменить сложившуюся ситуацию?

1. Обеспечение прозрачности механизмов налоговых льгот.

Министерству науки Казахстана необходимо регулярно публиковать детальные данные о том, сколько компаний пользуются налоговыми стимулами, и проводить оценки эффективности этих мер. Помимо этого, следует проводить разъяснительную работу, рассказывая об успешных кейсах использования налоговых вычетов для финансирования науки. Это поможет предпринимателям узнать о существующих возможностях и увидеть её реальные выгоды.

2. Создание отраслевых научных советов и конкурсов исследований.

Сейчас формированием научных приоритетов государство в лице Высшей научно-технической комиссии занимается самостоятельно. По мнению Миннауки, ключевыми направлениями для совместного финансирования предпринимателями и государством являются «информационные технологии, биотехнологии, медицина, возобновляемые источники энергии, искусственный интеллект». Однако этот список далеко не исчерпывающий и не учитывает потребности множества значимых отраслей экономики. Поэтому в формировании научных приоритетов следует вовлекать и сам бизнес. Создание отраслевых советов, где представители бизнеса, университетов и исследовательских центров совместно определяют задачи для научных исследований, позволит повысить качество проектов и направить инвестиции туда, где они действительно нужны. Помимо этого, учитывая, что в США успешно действует практика грантовых конкурсов, где бизнес участвует не только как инвестор, но и как заказчик исследований, возможно создать онлайн-платформу, где предприниматели смогут оставлять запросы на исследования, а учёные – предлагать решения.

3. Развитие венчурного финансирования и государственно-частного партнёрства.

Создание национального венчурного фонда для научных исследований, где государство предоставляет стартовый капитал, а частные инвесторы софинансируют перспективные разработки, снизит инвестиционные риски. Дополнительно, формирование акселераторов и инкубаторов для научных стартапов на базе университетов может обеспечить быстрый трансфер технологий в коммерцию.

4. Повышение уровня профессионализма исследователей.

Внедрение программ профессионального развития, ориентированных на коммерциализацию исследований, а также организация курсов по привлечению инвестиций и взаимодействию с бизнесом по опыту Сингапура, помогут создать сильную исследовательскую команду. Финансирование стажировок и обменов с международными исследовательскими центрами будет способствовать укреплению связей с индустрией.

5. Формирование культуры меценатства.

Сейчас в Казахстане отсутствует традиция частного финансирования науки, но она может быть сформирована через информационные кампании, освещение успешных кейсов и поощрение меценатов, например, при помощи общественных наград для компаний, активно инвестирующих в научные разработки, по опыту Великобритании. Создание единого публичного реестра научных проектов облегчит поиск перспективных инициатив для инвестиций.

В целом, если объединить все пять пунктов в одно предложение, для устойчивого развития науки в Казахстане необходимо создать чёткую и прозрачную систему взаимодействия между бизнесом и научными институтами, – то есть платформы для постоянного диалога, где бизнес будет формировать запросы на исследования, а учёные – предлагать конкретные решения. Только когда бизнес начнёт видеть конкретную выгоду от инвестиций в исследования, а учёные станут работать в соответствии с запросами рынка и видеть со стороны предпринимателей запрос на разработки по конкретным проблемам, можно ожидать роста частных инвестиций в научную сферу.

Данный материал создан в жанре журналистики решений в рамках проекта Solution Journalism Lab II и выражает личное мнение и позицию автора.

Автор материала: Максим Елизаров. Ментор при создании работы: директор аналитического центра Central Asia Cronos Анатолий Иванов-Вайскопф.